脱炭素燃料「rDME混合LPガス」に注目――2030年に社会実装へ

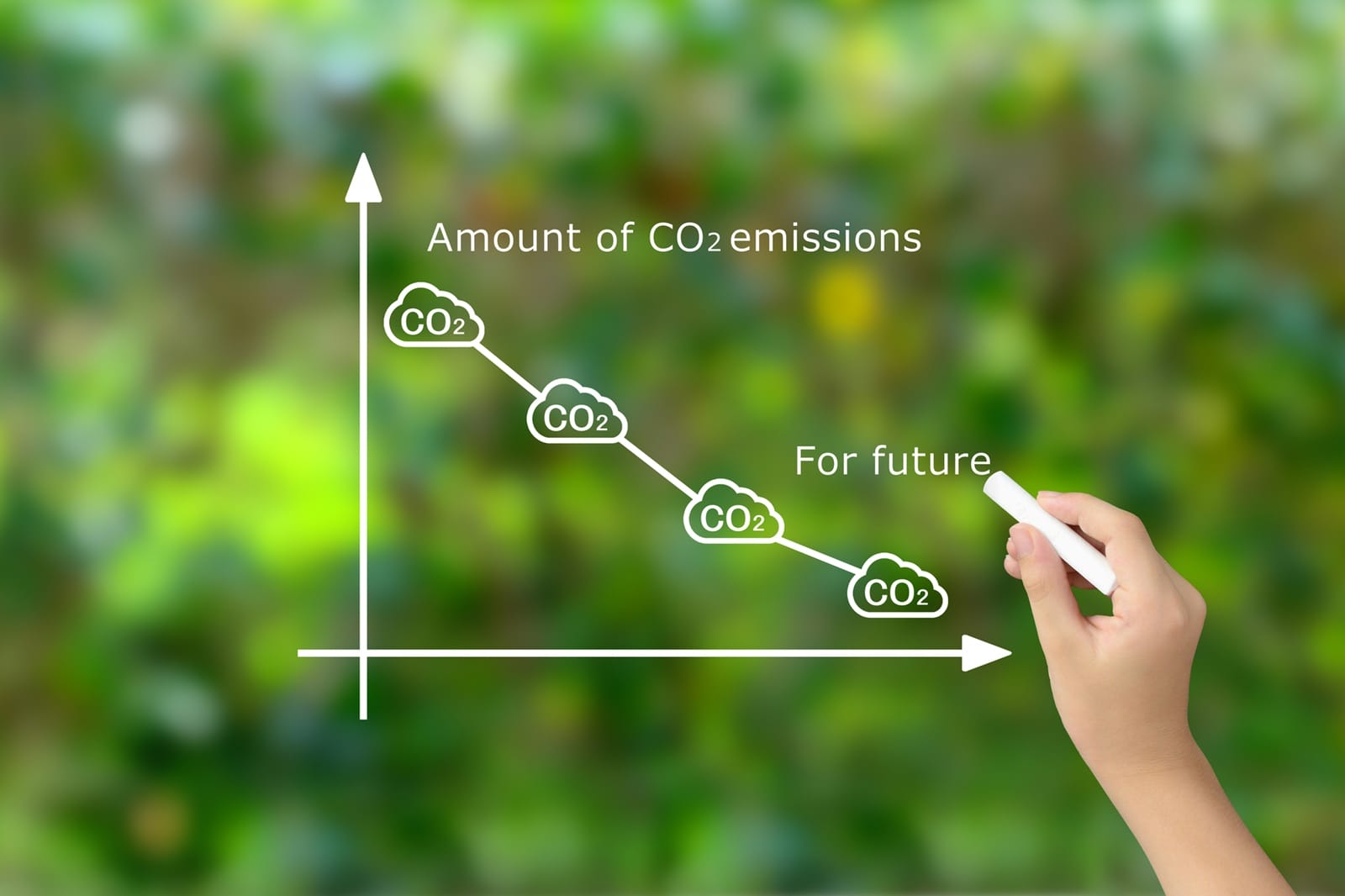

カーボンニュートラル実現へ向け、LPガス業界でも新たな脱炭素燃料「rDME混合LPガス」が注目を集めています。再エネ由来のDMEをLPガスに混合するこの取り組みは、2030年の社会実装を目指し、実証や制度整備が本格化。トランジション期における有力な脱炭素技術として期待が高まります。

2025年6月16日

新たな脱炭素燃料「rDME混合LPガス」

2050年カーボンニュートラル(CN)の実現へ向け、グリーンLPガスの技術開発・社会実装に向け、国内では幾つものプロジェクトが進められています。グリーンLPガス推進官民検討会(座長・橘川武郎国際大学学長)は、2035年までにCO₂換算で600万トンの削減を行うロードマップを発表し、このうち6割をグリーンLPガスの輸入及び国内生産で達成するとしています。

一方、グリーンLPガスとは異なりますが、脱炭素燃料の一つとして、再エネ由来の燃料を使って製造する「rDME混合LPガス」(リニューアブル・ジメチルエーテル)にも注目が集まっています。rDME混合LPガスは、2030年~2050年までのトランジション期を対象に脱炭素化を進める技術という位置づけです。

技術面の課題と過去の研究事例

グリーンLPガス推進官民検討会は、下部組織として「rDME混合LPガスの実用化検討WG(座長・赤松史光大阪大学教授)」を組織し、2030年に社会実装を目指すべく4月に初会合を開き、具体的な検討作業をスタートさせています。

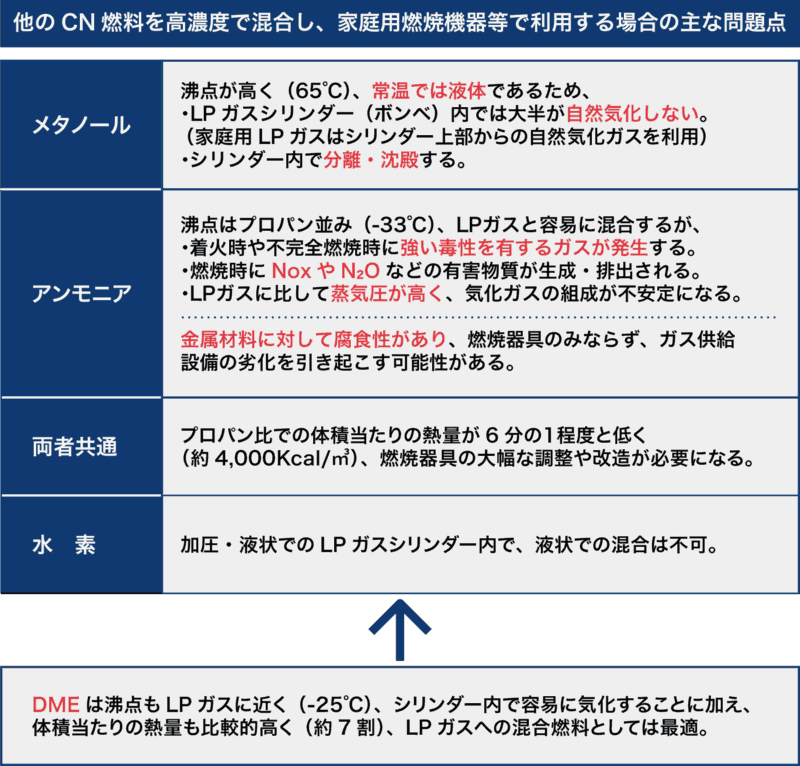

rDMEの選択理由は、DMEは沸点もLPガスに近く(-25°C)、シリンダー内で容易に気化することに加え、体積当たりの熱量も比較的高い(約7割)ことなどから、メタノールやアンモニアなど他のCN燃料と比べ、LPガスへの混合燃料としては最適と評価しているところにあります。

LPガスのCN化に向けた混合原料としてのrDME選択理由

DMEについては、2001年度から約10年かけて経済産業省のプロジェクトとしてLPガス振興センター等によって、DMEの燃料化に関する検討を行った経緯があります。

当時の報告によると、DMEはプロパンよりも比重が重く、圧力の低下速度が速いとの特性に起因し、充填を繰り返せば容器内のDME濃度が高まり、寒冷地等では気化圧力の低下によって燃焼機器に悪影響を与えることが観測されています。

また、ゴム部材の膨張によって、供給機器側でのゴム材質の劣化も見られ、対策として液相でのDMEの混入割合を8%にとどめたうえで、少量(2%)のブタンを混入することなどが有効だと報告されています。

ただ、DME混入比率を5%程度にとどめるべきとの文献調査結果もあり、さらに調査当時は燃料電池への使用時における触媒への影響等は想定しておらず、ゴム膨潤の防止対策などと相俟って、未だ多くの課題が残されていると指摘しています。

一方、中国では2000年初頭より石炭を原料としたDMEのLPガスへの混合が急速に普及しましたが、シール材の膨潤によってバルブ漏えい事故が多発し、その後中国全土で混合禁止となったとの過去の経緯もあります。混合比率は厳格な管理・運用が必要ということです。

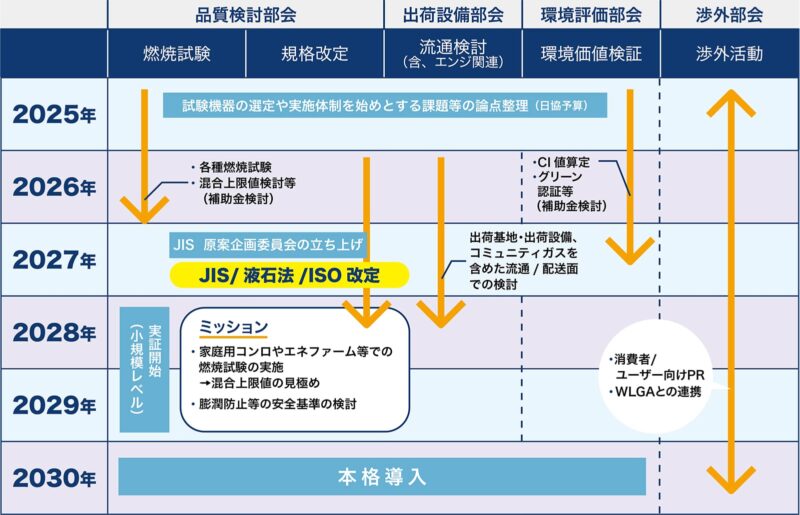

実用化に向けた検討体制とスケジュール

rDME混合LPガスの実用化検討WGが実用化に向け示したロードマップでは、2028年頃の実証試験、2030年の社会実装を目指すスケジュールを提示しています。社会実装に向けよりスピード感をもって検討を進めるため、実用化検討WGの下に、品質検討部会、出荷設備部会、環境評価部会、渉外部会を組織し、課題解決に向けた検討を進めるとしています。

rDME混合LPガスmp実用化の向けたロードマップ

例えば、品質検討部会では、燃料電池等の燃焼機器やオートガス車等での実証試験による混合割合の上限値・安全対策の確認、LPガス供給設備においてrDMEを混入する場合のゴム配管等に関する膨潤対策基準の策定。また、それらを踏まえたJISや液石法の改正、既存のLPガス利用ボイラー等でピュアなDMEを使用する場合のガイドラインの策定などを検討するとしています。

また、出荷設備部会では出荷基地・設備面での対応検討や、コミュニティーガスを含めた流通・配送面での検討などを行うとしています。

企業の取り組みと今後の展望

なお、三菱ガス化学では、2025年から同社新潟工場において消化ガス等から製造するバイオメタノールを原料として既存DME装置でrDMEを製造し、LPガス事業者等に供給すると宣言しています。

rDME混合LPガスの実用化検討WGの赤松史光座長は、「第7次エネルギー基本計画では、LPガスは都市ガスと並び、脱炭素に向けた非常に有効なエネルギーであるということが認知された。LPガスへのrDME混合は、低炭素社会に向け大きなインパクトがある」とコメント。2025年カーボンニュートラルの実現へ向けたトランジション期の脱炭素燃料の一つとして「rDME混合LPガス」に注目が集まっています。