異業種トレンド情報

どうする?いずれ空き家になる我が家

今知っておきたい不動産相続の現状と対策

年々深刻さを増す日本の空き家問題。ウチは子どもが相続するから関係ないと思っている持ち主も、しっかり家族で話し合う機会を持っておられるのでしょうか? 大切な我が家を将来空き家にしないために、今しっかりと不動産相続の現状と対策について知っておきましょう。

2025年10月28日

全国で900万戸、7軒に1軒が空き家!20年後は4軒に1軒が空き家になる?

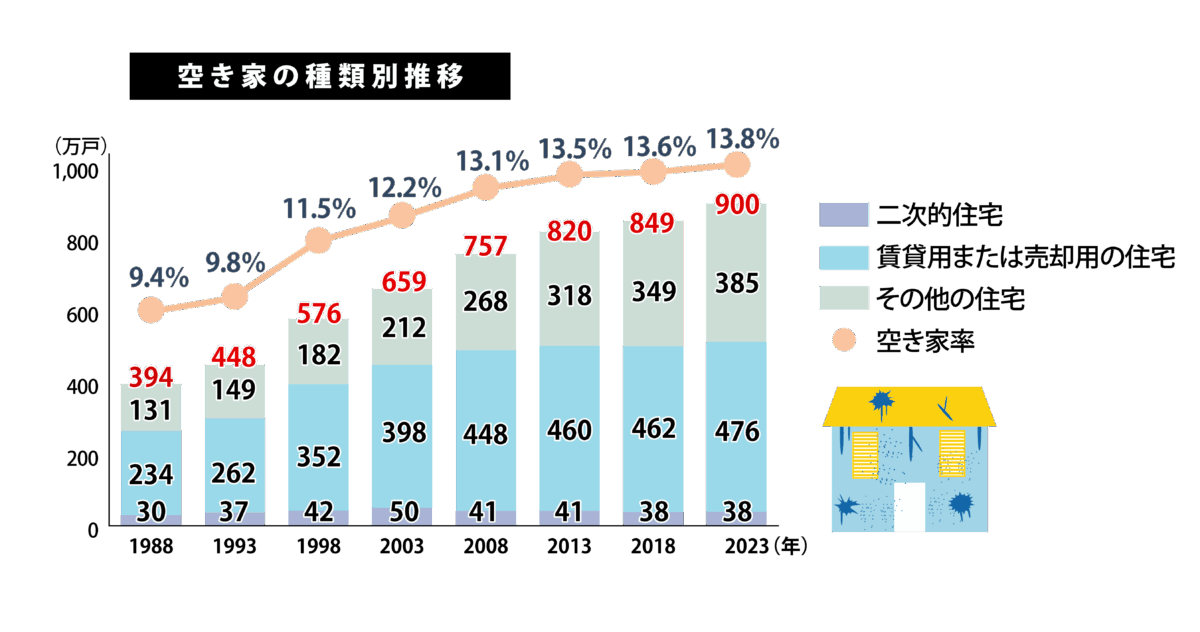

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は2003年からの20年間で約659万戸から約900万戸に増加し、2023年の時点で住宅全体の13.8%を占めています。特に2003年~2013年は増加ペースが速く、その後はやや緩やかになっていますが、空き家率は依然として高い数値になっています。これはほぼ7軒に1軒が空き家であることを意味しており、地方の過疎地域ではその割合が20%を超える自治体も珍しくありません。

一方、2024年度の新築住宅着工数は81.6万戸(国交省「新築着工統計調査報告」より)となっており、人口減少で住宅需要は縮小しているにもかかわらず、住宅は供給され続けています。このまま空き家率等が増加していくと、20年後には総住宅数の25%、つまり4軒に1軒は空き家になってしまうという予測も出てきています(令和6年6月13日付 野村総合研究所ニュースリリースより)。

背景にある少子高齢化、長寿化、相続の問題

冒頭のグラフにあるように、空き家は、「売却用・賃貸用」、「二次的住宅」、「その他の住宅」の3種類に分類されます。「売却用・賃貸用」は家の買い手や借り手を探している状態の空き家を指し、「二次的住宅」は別荘など普段は人が住んでいない家のことで、所有者が利用、管理している状態の家を意味します。つまり、問題になっているのは、管理されず、「空き家」としてそのまま放置されている状態の「その他の住宅」であり、空き家全体に占める割合は、2023年で42.7%に上っています。

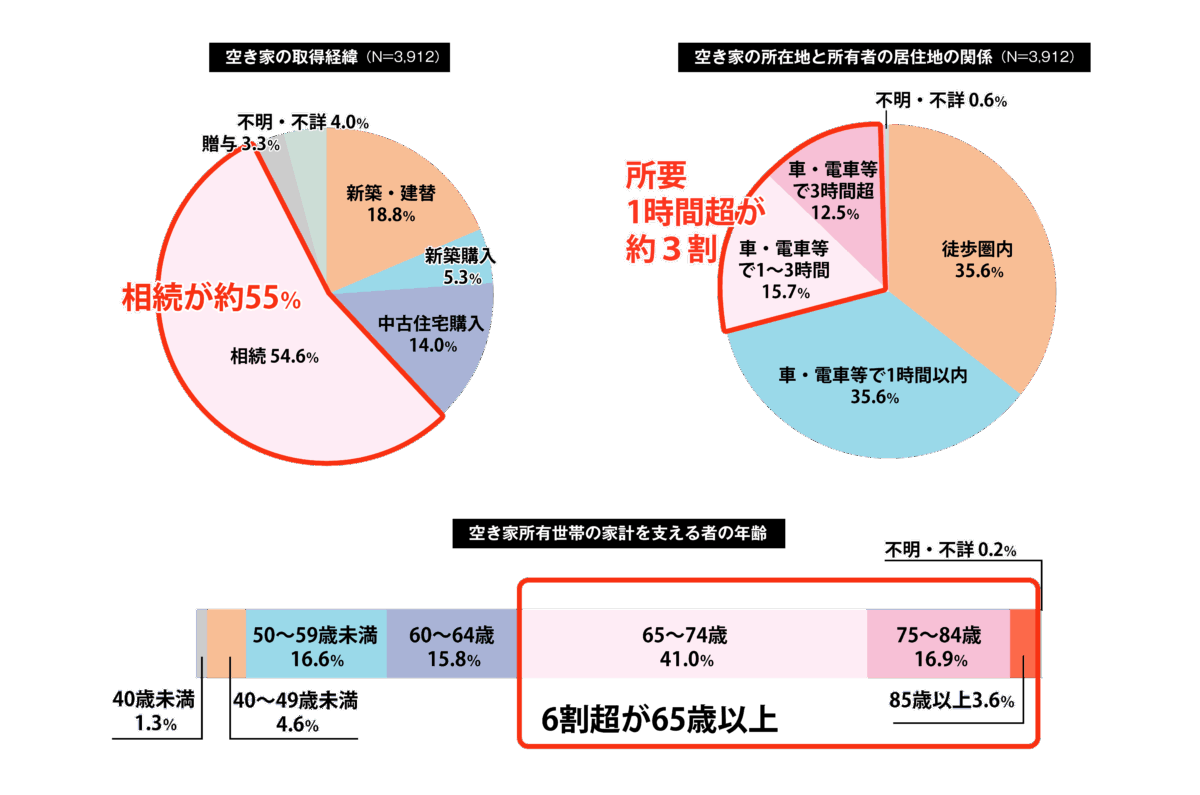

「その他の住宅」が増えている背景にあるのは、少子高齢化、長寿化、持ち家率の高さ、核家族化が連動していることにあるといわれています。国土交通省の「令和元年空き家所有者実態調査」を見ると、「空き家の取得経緯」は相続が54.6%と全体の半分以上を占めています。また、「空き家の所在地と所有者の居住地の関係」では約3割の所有者が車・電車等で1時間以上の遠隔地に住んでいるということ、「空き家所有世帯の家計を支える者」の約6割超が65歳以上の高齢者であることもわかりました。

人口の多い団塊の世代は、持ち家率が86%以上といわれています。核家族化が進んだ現在、後期高齢者になっても子どもと同居していないケースも多く、親が亡くなり相続で家を引き継いだものの、すでに自分の家を持っている、さまざまな事情で親から相続した家に移り住むことが難しいなどの理由で空き家となっているのが現状です。

相続した家に誰も住まず、定期的な管理が難しい状況であれば、売却や賃貸など何らかの対策を取らなければなりませんが、家や土地のコンディション、立地などの問題で売却や活用が難しい、親が残した家財の処分に気後れするなどといった心情的な理由があり、放置してしまう人も多くいるようです。

空き家放置により起こり得るさまざまなトラブル

そして、空き家を放置することによってさまざまなトラブルや価値の低下を招いてしまうことがあります。

・景観を損なう

放置された空き家は地域の景観を損ない、住民の生活環境に悪影響を与える

・衛生面の問題

害虫や害獣、ごみの不法投棄、異臭の発生など生活環境の衛生に悪影響を与える

・安全上の問題

不法侵入、建物倒壊、放火など安全上大きな問題となる。不審者や犯罪者の活動拠点となってしまうことも

・価値の低下

地域の不動産や資産価値が低下し、さらなる空き家を生み出す空洞化が起きてしまう

・住環境整備の負担の増加

管理や解体にかかるコスト、住環境整備の負担が増加。地域の魅力が低下することで地域離れが起きる可能性も

以上のように、地域で空き家が増加すると、地域の魅力が減少してしまい、地域離れ現象が起こってしまうかもしれません。そうなってくると、大切に思っていた故郷が消滅してしまうという危機的な状況になる可能性も出てきます。

さらに、2015年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」において、適切な管理がなされていない「特定空家等」に認定され、勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されなくなり税額が高くなります。また、勧告、命令に従わないと行政代執行制度により、所有者の同意なく解体されることもあります。その場合の費用は所有者へ請求され、支払わなければ資産が差し押さえられるという事態になることもあります。

現状では、空き家を放置しておいてもメリットは一切ないと言わざるを得ない状況になっているようです。

自己利用、適正管理、売却、賃貸、民泊や戸建借家早期対策が解決のポイント

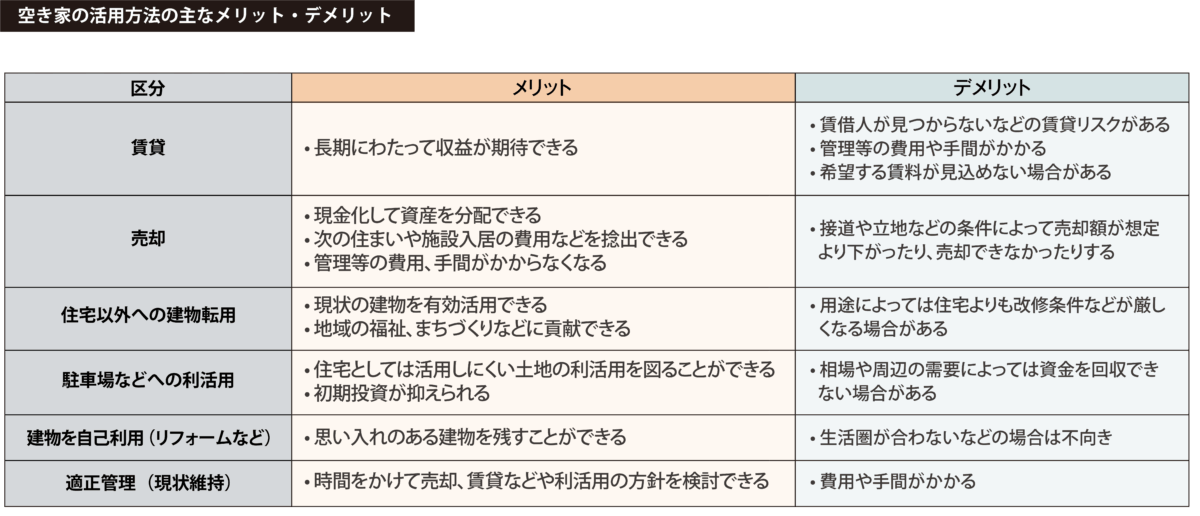

では将来、家族が家を相続した場合、具体的にどう対処すればよいのかを見ていきましょう。空き家の、あるいは空き家にしないための主な活用方法として、①自己利用、②適正管理、③売却、④賃貸、⑤駐車場などへの利活用、があります。

まず、相続した家をリフォームするなどして、子どもや親族などが住むこと(①自己利用)ができれば、それに越したことはないでしょう。また、家族が住むことは難しくても、近隣に住んで適切な管理ができる(②適正管理)のであれば、しばらくは現状維持にしておくという方法も考えられます。ただし、空き家の管理にはお金も手間もかかるため、速やかにその後どうすべきかを考える必要があるでしょう。

そのほか、③売却して現金化する、④賃貸に出し賃貸収入を得る、あるいは、元の住宅としての形ではなく、改修・改築をして店舗やオフィス、工房、コミュニティスペースとして活用したり、駐車場にしたりするという方法(⑤駐車場などへの利活用)も考えられます。また昨今のインバウンド需要を見込んで、民泊事業のために活用をするという方法もあります。また、企業に家ごと借り受けてもらい、戸建借家として経営をするという考えの方もいるでしょう。どう対処したいか、どう対処すべきかご自身の考えをまとめ、しっかりと家族と相談しておくことが何よりも重要です。

「空き家バンク」など 市区町村制度の活用も

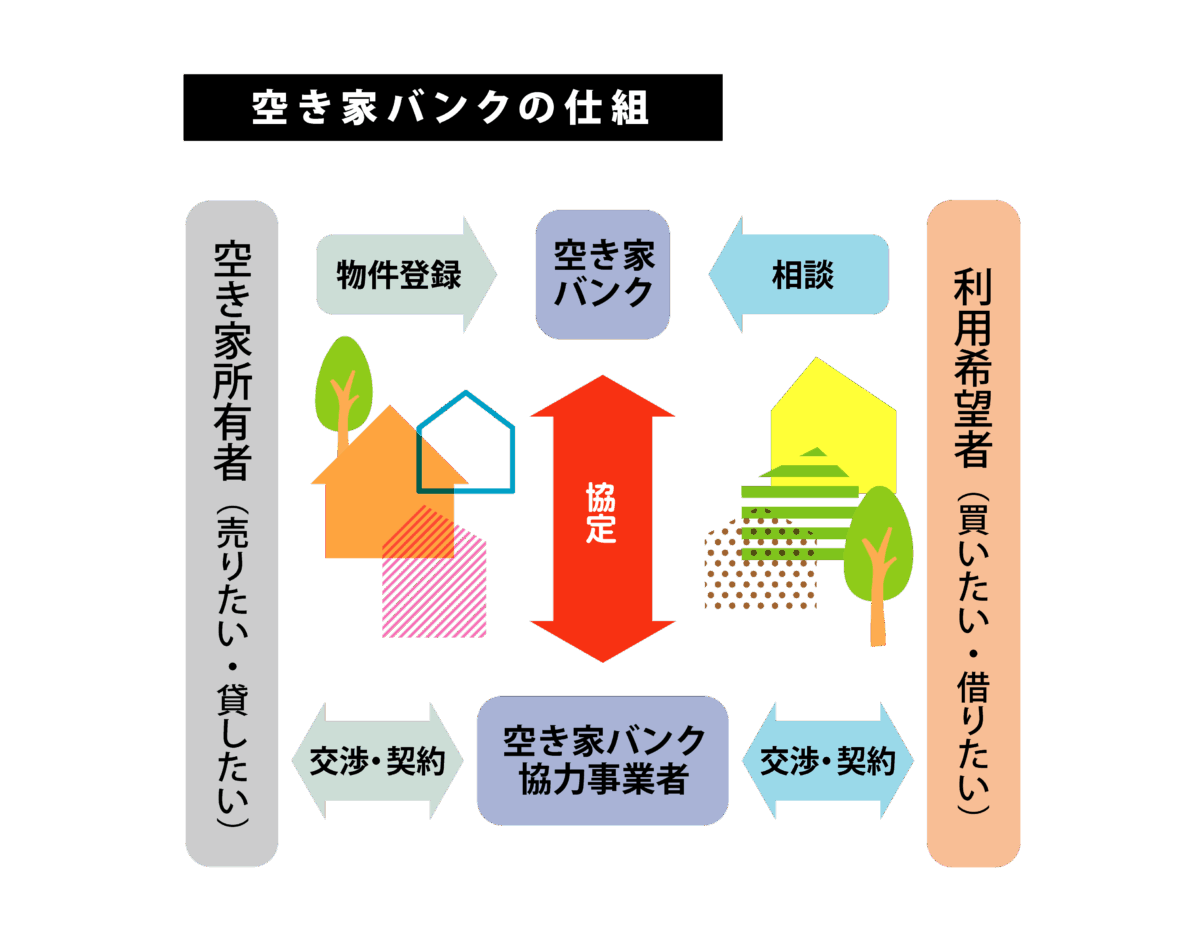

売却や賃貸を検討しても、立地などの関係で、スムーズに買い手や売り手が見つからない場合は、家のある自治体が相談にのってくれます。市区町村によって実施している空き家対策はさまざまですが、その一つに「空き家バンク」があります。

空き家バンクとは、市区町村が空き家対策の一環として運営している制度で、住民から空き家を募り、空き家の利用を希望する人に物件情報を提供するという、需要と供給のマッチングをする仕組みです。空き家バンクの物件情報の掲載は各市区町村のウェブサイトで行われていますが、2018年4月から、公募で選定された事業者によって運営される「全国版空き家・空き地バンク」のウェブサイトが開設され、全国の空き家バンクの情報を閲覧することができるようになりました。また、利用促進のため、空き家バンクに登録して成約をすると奨励金を支払うという市区町村も多くなっています。

「住宅セーフティネット制度」の利用も検討できる

「住宅セーフティネット制度」とは、住まい探しに困っている低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の方々(住宅確保要配慮者)と、賃貸住宅の空き家・空き室を持っている大家さんをつなぐ制度です。住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)として都道府県等に登録されると、国が管理する専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載され、広く公開されます。

登録の際に、住宅確保要配慮者のみ入居可能な「専用住宅」と住宅確保要配慮者以外の方も入居可能な「登録住宅」のいずれかを選択できるほか、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることもできます。また、空き家・空き室だけでなく、入居中の物件や集合住宅のうち1⼾からでも登録ができます。「専用住宅」として登録すると改修費や家賃低廉化に対する補助などの経済的支援が受けられます。

不動産にも「終活」が必要。一覧表を作って家族会議で相談を

相続・事業承継コンサルティング協会理事の河井直也さんは「大切な我が家を空き家にしないためには不動産の“終活”が必要」と講演等で語っています。「ご自分が所有している不動産の一覧表を作り、家族と共有。これらの不動産をどう活用していくのかを話し合い、最終的に合意形成にまで持っていくことができれば終活は成功です。つまり、ご自身の不動産の将来について、早期にしっかり家族に託していくことが大切なのではないでしょうか」とも話しています。

河井さんの考える「不動産の終活」の具体的な方法は以下の3つのステップで行います。

ステップ①:不動産の一覧表の作成

・所有物件の所在地、種類、契約書、評価額をリスト化

・契約書(売買・賃貸)を確認・整理

・公的資料(公示価格・路線価)も活用

ステップ②:不動産の「色分け」分類(4区分)

・ 承継不動産:家族にとって必要不可欠なもの(自宅・農地など)

・ 活用不動産:市場価値が高く、収益化が見込めるもの(賃貸・駐車場など)

・ 換金不動産:分割・納税資金として活用するもの(相続時に処分予定の土地など)

・ 問題不動産:家族・市場ともに価値が低く、維持も困難なもの(早期対処が必要な空き地など)

ステップ③:家族会議

・「長男が継ぐはず」などの思い込みはトラブルの元

・実際に話し合う機会を複数回設けることが重要

・共有・理解・合意形成が終活成功の鍵

空き家問題の現状と対策について、さまざまな観点から見ていきました。特に、賃貸住宅オーナーのように資産の多くを不動産が占める場合は、どうしても相続人の間で不満が生じやすく、それが相続のトラブルの原因になります。早期に現状を把握し対処していくことが大切ですが、ご自身だけでは不安であれば、専門家に相談をすることで対応の糸口が見つかることもあります。

大切に守ってきた不動産を「負動産」にしないためにも、また地域社会のためにも、「不動産の終活」を行ってみてはいかがでしょう。そして、将来への憂いを失くし、人生100年時代を大いに楽しんでいきたいものです。

©Pocket Club