これからの気候と災害を読む エネルギー事業者としてどう備えるか

近年、毎年のように自然災害のニュースが聞かれ、発生時への備えがますます重要になっています。地域のライフラインを担うLPガス販売事業者として、どのような視点で災害に備え、地域や顧客とともに何を準備すべきか。災害リスク評価研究所の代表 松島康生さんに話を聞きました。

2025年11月17日

まず警戒すべきは「風水害」

ここ数年、自然災害は“異常”というより、もはや“毎年の風景”として常態化しつつある現在、「地震への備えが重要なのは間違いありません。しかし、今、国内でまず警戒すべき自然災害は何かと聞かれたら、私は風水害と答えます」と、松島さんは言います。

近年は台風や豪雨による被害が目立って増えており、その背景として、地球温暖化の影響により、台風や降水の性質そのものが変わってきていることを挙げます。

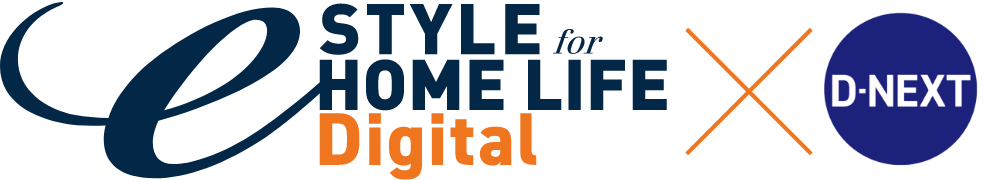

出典:気象庁「日本の気候変動2025」

「気象庁の長期観測データによれば、短時間に非常に強い雨が降る現象は、統計を取り始めた1976年以降、明らかに増えています。特に、1時間に80mm以上、3時間で150mm以上といった“非常に激しい大雨”は、おおむね1.5~2倍に増加していることが確認されています。また、台風については発生数こそ減る可能性がある反面、一つ一つの勢力はより強くなり、強風域や大雨域が広がる傾向があるとされています。下水道など、都市インフラの多くは1時間に50mm程度の雨に耐える設計なので、それを超える降雨が連続すれば、浸水や河川氾濫、山間部では土砂災害が起きやすくなる、というリスクをはらんでいるのです」。

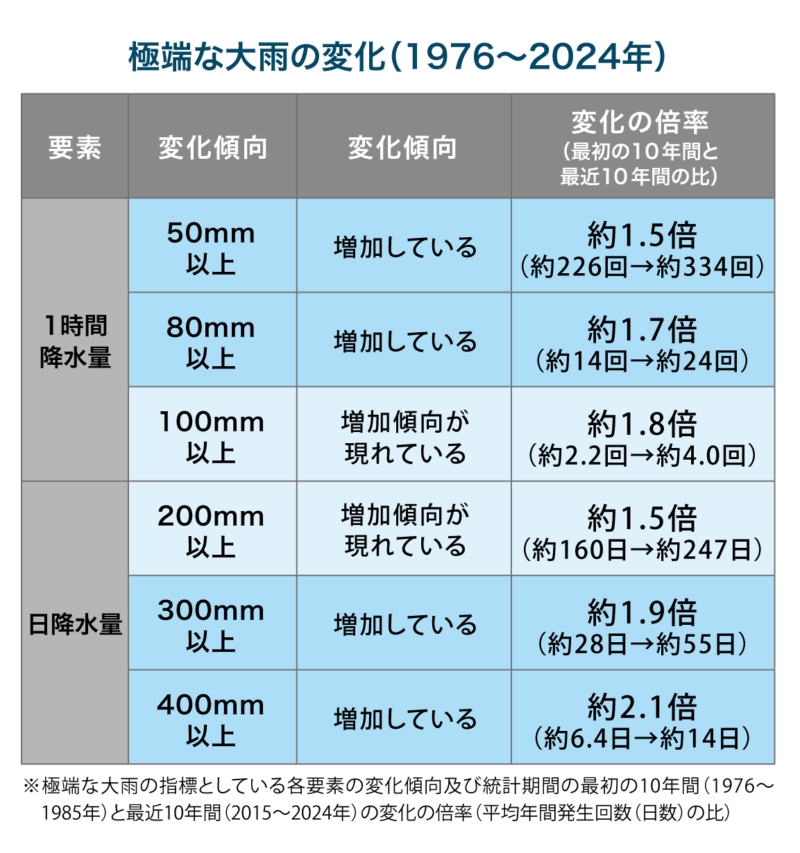

地震リスクも見極めが必要な時代に

風水害への警戒を強調する一方で、地震リスクについても注視が必要だと松島さんは指摘します。2025年9月、政府の地震調査委員会は南海トラフ地震の発生確率を見直し、今後30年以内の発生確率は「60~90%程度以上」と「20~50%」の2パターンで示されました。同委員会は、科学的に優劣をつけられないため両方を併記しつつ、より高い方を強調することが望ましいとされています。松島さんは「どちらのパターンも、地震発生の可能性が非常に高いことを示しています。いつ大きな地震が発生してもおかしくない状況」と付け加えます。

私たちの日常でも、雨雲レーダーや防災アプリの速報を確認する機会が増え、災害に関する情報は、以前と比べて格段に身近になりました。それでも、“知ること”と“動くこと”の間には大きな差があると、松島さんは強調します。

「観測技術や情報伝達の仕組みは、この数十年で大きく進歩しています。雨雲の動きや台風の進路、どれくらいの雨量が見込まれるかなど、以前よりも早く・細かく予測できるようになりました。ただし、どれだけ精度が上がっても、その情報を受け取る側が動かなければ意味がありません。肝心なのは受け取る側の行動です」。

減災のカギは一人ひとりの意識

低地では浸水や液状化のリスクが高まりやすく、海沿いや河川沿いは高潮や洪水の影響を受けやすい。一方で台地だからといって油断できるわけではなく、揺れの大きさ、火災、道路寸断など、別のリスクに備える必要があります。重要なのは、地形や水系、地盤といった「地域の特徴」を正確に理解することです。

過去の水害・地震では高齢者施設の被害が目立ちました。その背景として、都市化が抑えられた区域で、浸水想定区域などのハザードエリアに立地する施設が少なくないことが挙げられるそうです。

一方、都市化が進む地域では、システムの複雑化・緻密化により、一つの機能が停止すると全体に影響が及ぶ脆弱性も懸念されています。だからこそ、地域全体で災害に備える視点が欠かせません。

災害対策において大切なのは、立地に関わらず自分の地域のリスクを知り、備えることであり、“一人ひとりの防災意識を高めること”なのだと、松島さんは繰り返します。ハザードマップはそのための有力なツールですが、実際に確認している人は一般市民の3~4割程度に過ぎないといいます。

「被災経験がある地域では意識が高いのですが、そうでない地域では関心が薄い。まずはハザードマップを見ることから始めてほしいですね」。

LPガス販売事業者の強みを生かす役割

「単体で運べて供給できるLPガスは、“最後の砦”と言われるその強みをぜひ生かしてほしい」と、災害時のエネルギー供給において、松島さんはLPガスが持つ機動性に大きな期待を寄せています。

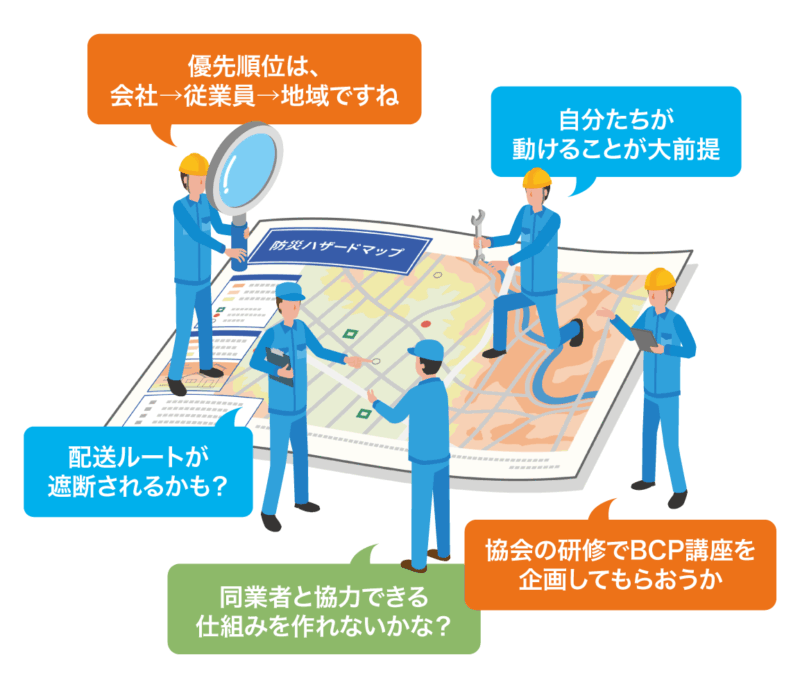

「まず取り組んでいただきたいのは、自社のBCP策定。ハザードマップなども活用しながら“もし災害が起きたらどうするか”を徹底的に掘り下げて考え、具体的にシミュレーションしていくことが第一歩です」。

さらに、松島さんが積極的な取組みとしてすすめるのが、自治体との連携です。役所の災害対策部門は慢性的に人手不足であるのが実情だといい、だからこそ、LPガス販売事業者側から働きかけ、地域の防災に主体的に関わるきっかけをつくることが重要だといいます。

「地域防災では、地域に密着していること自体が大きな力になります。自治体は災害リスクや地域特性に関する情報を持っていますが、それを地域の中で“伝える・広げる”役割を担えるのは、日頃からお客様と直接つながっているLPガス販売事業者だと思いますから、その強みを大いに生かしてほしい」と松島さん。

まずは自治体と課題について話し合う場を持つことから始めてみましょう。そして、その取組みで得た知識や気づきを地域に還元できれば、LPガス販売事業者としての信頼性はさらに高まるはずです。

松島 康生(まつしま やすお)氏

災害リスク評価研究所代表

災害リスクアドバイザー/防災危機管理・BCP事業継続計画コンサルタント

阪神・淡路大震災を機に防災コンサルタントとして国や自治体の地震被害想定やハザードマップ策定に携わる。2011年、東日本大震災を契機に行政から民間向けにシフトし「災害リスク評価研究所」を設立。企業や福祉施設などの防災・BCP支援を行う。立正大学外部研究員のほか、防災関連のFM番組パーソナリティーとしても活動。