2025年4月15日

第3回 改正育児・介護休業法のポイント

2025年4月から改正育児・介護休業法が施行されているのをご存知でしょうか。従業員が育児や介護をすぐに必要としていない場合であっても、対応すべき事項があります。小規模事業者も知っておきたい主な改正のポイントについて解説します。

1.子の看護等休暇の見直し

これまでも、従業員の子が病気・けがをしたときや、予防接種・健康診断を受ける場合において、子の看護休暇を取ることはできましたが、4月以降は感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式においても利用できることとなり、名称も「子の看護等休暇」に変わりました。

また、対象となる子の範囲も「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に延びました。取得可能日数については、これまでどおり子が1人の場合は1年間に5日、子が2人以上の場合は10日となります。子の看護等休暇を有給とするか否かは、事業主が就業規則等によって決めることができます。

子の看護休暇の見直し

| 改正内容 | 施行前 | 施行後 |

|---|---|---|

| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |

| 取得事由の拡大 (③④を追加) |

①病気・けが ②予防接種・健康診断 |

①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |

| 労使協定による継続雇用期間 6か月未満除外規定の廃止 |

<除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 |

<除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |

| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)パンフレット

なお、「介護休暇」を取得できる労働者の要件についても、労使協定による継続雇用期間6か月未満の除外規定が廃止されました。

2.残業免除の対象者拡大

これまで所定外労働の制限(=残業免除)を請求できるのは、「3歳未満の子を養育する労働者」でした。4月以降は、「小学校就学前の子を養育する労働者」に労働者の範囲が拡大しました。

3.育児・介護のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者や要介護状態の対象家族を介護する労働者が、育児・介護のためにテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。

業種や仕事内容によっては、テレワークの実施が難しいこともあるでしょう。これは努力義務のため、テレワークが難しい場合は対応しなくても差し支えはありません。

4.介護離職防止のための措置

従業員の家族に介護が必要な状態となるかは、いつ訪れるかわかりません。そうしたときに、職場にサポートする仕組みがあることを知らされていないと、介護離職のリスクが高まります。そこで、4月から介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主に相談窓口を設置するなど、4つの選択肢から1つ以上の措置を講じることが義務付けられました。

さらに、労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業に関する制度等や申出先、介護休業給付金に関して情報提供することが義務付けられました。タイミングとしては、「労働者が40歳に達する日の属する年度」または「労働者が40歳に達する日の翌日から1年間」のいずれかとなります。

また、実際に介護に直面した旨の申出をした労働者がいるときは、介護休業制度等に関する以下の事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

介護に直面した旨の申出の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

| 周知事項 |

①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③介護休業給付金に関すること |

| 個別周知・意向確認の方法 |

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |

出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)パンフレット

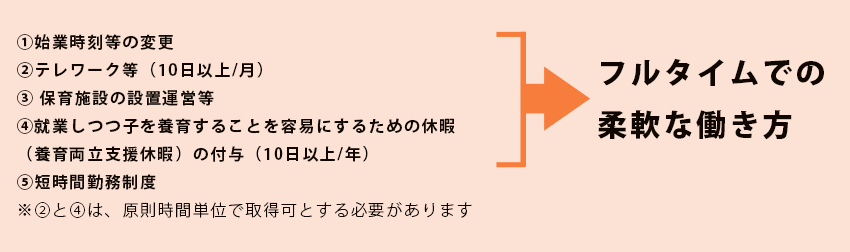

5.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの「選択して講ずべき措置」から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。これに対して労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

この措置は義務となっているため、就業規則を整備している事業所は規定を追加する必要があります。

出典:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)パンフレット

また、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期(3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、「柔軟な働き方を実現するための措置」の周知と制度利用の意向確認を個別に行うことが事業主に義務付けられます。

6.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときと、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)

② 勤務地(就業の場所)

③ 両立支援制度等の利用期間

④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

こうした意向聴取については、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することとされています。また、事業主は取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。

上記の1~4の改正は、2025年4月1日から施行されています。5~6は2025年10月1日から施行される内容です。人手不足が続く中、男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう支援し、離職につなげないことが大切です。

佐佐木 由美子

社会保険労務士、人事労務コンサルタント

グレース・パートナーズ社労士事務所、グレース・パートナーズ株式会社代表。米国企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。開業後は中小・ベンチャー企業を中心に、人事労務・社会保険面から経営と働く人を支援。経済メディアや雑誌、書籍など多数執筆。著書に「1日1分読むだけで身につく 定年前後の働き方大全100」(自由国民社)など。

「1日1分読むだけで身につく 定年前後の働き方大全100」(自由国民社)